ICCで行なわれる教授のコンサートを見に東京へ。

新宿でお昼を食べるときはよくアルタ地下の「ハイチ」を使っていたのであるが、なくなってしまったようなので新宿センタービルにあるお店の方へ行 く。もちろん注文するのはドライカレーとコーヒーのセット。わりと広いのだがお客さんの喫煙率が高いのがちょっと難。それからコーヒーが普通のコーヒー カップに入ってくるのもちょっと興ざめ。アルタ地下のお店はもうちょっとこだわりのあるカップだったのだが ….. とはいえ、いくつかあるお店の中では新宿駅からいちばん近そうなので、とりあえずはここを使うことになるのだろう。

そのあとは、まずディスクユニオンの各店をのぞく。Yellow Dog から出ているビートルズのレット・イット・ビー・セッションのCDが組物で安くなっているやつ(もちろんブートレッグ)とか、晩年のフランク・ザッパがア ンサンブル・モデルンを指揮した「イエロー・シャーク」の映像盤(もちろんブートレッグ)とかに心惹かれる。しばし逡巡するが、前者は買ってもまず聞かな い気がするし、後者も公式に出ている「イエロー・シャーク」や「グレッガリー・ペッカリー」をまず聞けっちゅう話だよなあ ….. と思い、結局買うのをやめた。

その後は例によってタワーレコードの新宿店へ。 いちばん欲しかったのは先日職場の後輩から聞かせてもらって激しく感動したフェネスの「ライブ・イン・ジャパン」だったのだが、残念ながらこれはなかった。

ということで、当てもなく買ったのが以下の3枚。

The Wire 20 years 1982-2002

The Wire 20 years 1982-2002

「WIRE」という雑誌の創刊20周年を記念して2002年に作成された3枚組のコンピレーション。フリーとかアヴァンギャルドとかアンダーグラウンドとかエクスペリメンタルとかといった言葉でくくれそうなアーティストの名前が並んでいて面白そうだった。

エンニオ・モリコーネ(あの「ニュー・シネマ・パラダイス」からは絶対想像できない音楽!)とか、フェネスとか、アインシュトゥルツェンデ・ノイバウテンとか、大友良英とか、ジョン・ケージとか、ビョークとか。

John Zorn: Rituals

John Zorn: Rituals

ジョン・ゾーンが作曲したオペラ(と言っていいのかなあ?)。1人の歌い手と10人の演奏者のためのモノドラマ。楽器編成はフルート(ピッコロ、アルトフルート持ち替え、以下同)、クラリネット(バスクラリネット、Ebクラリネット)、バスーン(コントラバスーン)、トロンボーン、2人の奏者による各種打楽器、ピアノ(ハープシコード、チェレスタ、オルガン)、ヴァイオリン、チェロ、コントラバス。

5楽章からなり、計30分ほどの演奏時間である。演奏者もいろいろな動作を要求されているシアトリカルな作品らしい。1998年にバイロイト・オペラ・フェスティバルで上演された際には賛否両論だったらしいが、音を聞く限りそんなに絶賛するべきものでも拒否反応を示すべきものでもないように思える。ジョン・ゾーンの作品を聞くのだったら「マサダ」とか「ネイキッド・シティ」の方が面白い。

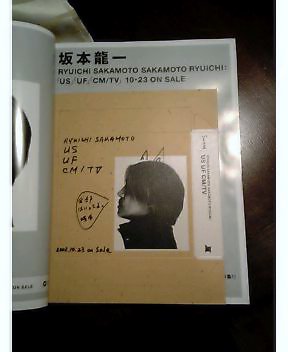

ローリー・アンダーソン―時間の記録

ローリー・アンダーソン―時間の記録

CDサイズの書籍にCDが付録としてついているもの。 上記の教授のライブは、そもそもICCで開催されているローリー・アンダーソンの回顧展「時間の記録」の一環として行なわれるイベントなのである。この本はその展覧会のプログラムのような位置付けになろうか。

どうもパフォーマンス・アートというと眉に唾をつけながら見てしまうのだが、ローリー・アンダーソンの場合はテクノロジーを使って、それをわかりやすく示しているのが受けているのかなあ?

*****

そんなこんなで教授のライブである。 矢坂健司さんのブログで 見たように、基本的にラップトップを使っての即興演奏。ステージは左からスクーリ(基本的にベース+ギター?)、ジャンセン(ラップトップ)、教授(ラッ プトップ)、フェネス(ギター+ラップトップ)、小山田(エフェクター+ギター)。約3O分遅れの開演で、1時間ほどのノンストップの即興演奏。これは穏 やかな部分が多くて正直ときどきウトウト。それもなかなか心地よい。アンコールはかなり激しかった。

まさか《BEHIND THE MASK》や《TONG POO》などを期待してきた人もきっといないと思うし、こういう肩の力を抜いたライブ(リハはなく、ほとんどぶっつけ本番だったらしい)は「その場にいる」ということが大事なのだと思う。